日本のきのこ生産の現実と、山の生命が育む本物のまいたけの4ページにわたるストーリーです。

秋になると紅葉した森の中で採れるきのこを思い浮かべる人は多いでしょう。

「秋の味覚」の代表格でもあり、この季節の「旬の味覚」としても認識されています。

静かな自然の森の中でひっそりと顔を出すきのこ――そんなイメージは私たちの中に深く根付いています。

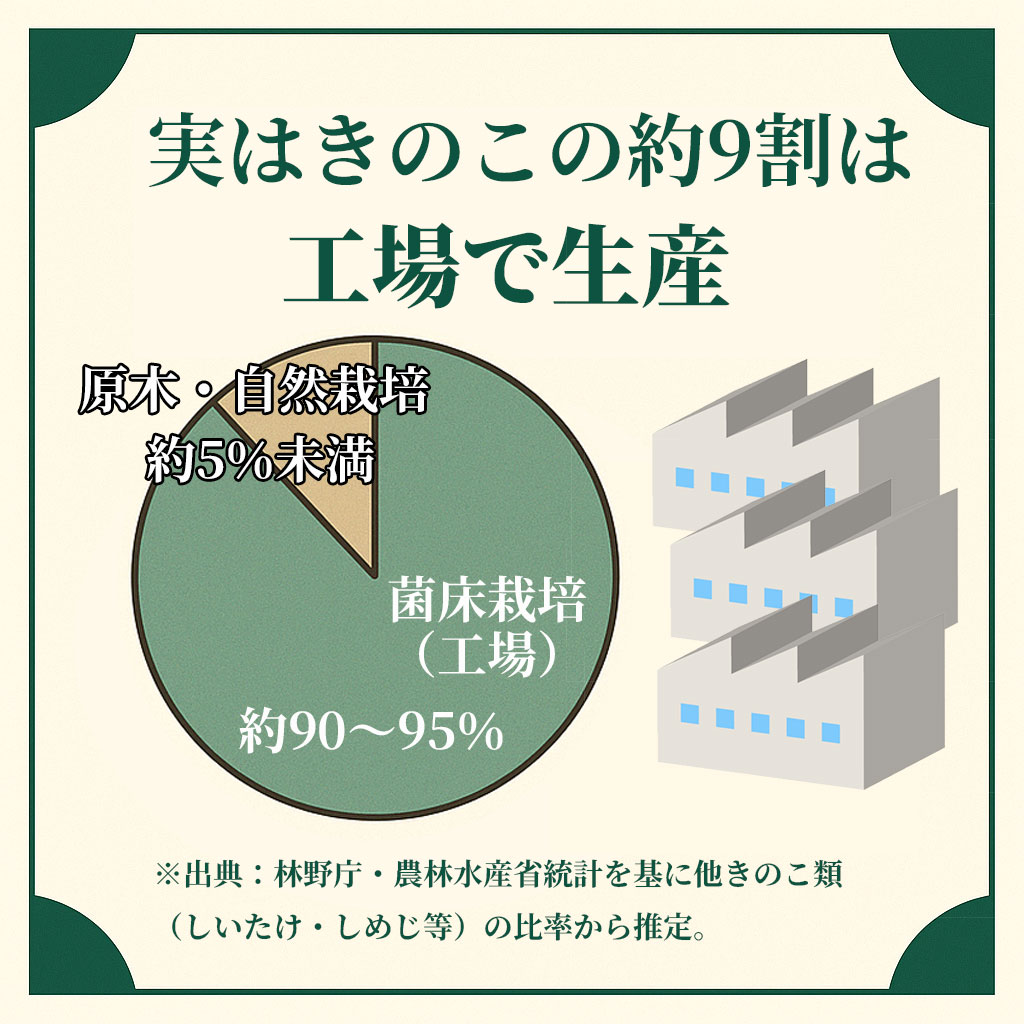

しかし実際に私たちが日常で食べているきのこのほとんどは、山ではなく「工場」で育てられていることをご存じでしょうか。

エノキタケ、ブナシメジ、エリンギ、そしてマイタケ。

これらスーパーに並ぶ主要な食用きのこの約9割以上は、「菌床(きんしょう)栽培」と呼ばれる方法により工場で生産されています。

菌床栽培とはおがくずや米ぬかなどの栄養源をブロック状に固め、その中で菌(きのこ)を育てる方法です。

温度・湿度・光を自動制御した環境で、年間を通して安定的に収穫できることが最大の特徴。

現在、日本国内で生産される食用きのこのうち、90%以上がこの菌床栽培によるものとされています(林野庁「特用林産物統計」より)。

しいたけでさえ、今では約9割が菌床で育てられており、原木で栽培されるものはわずか数%。

舞茸やぶなしめじ、えのきたけは、ほぼすべてが菌床で育つ“工場産きのこ”です。

出典:農林水産省「特用林産物生産統計調査」

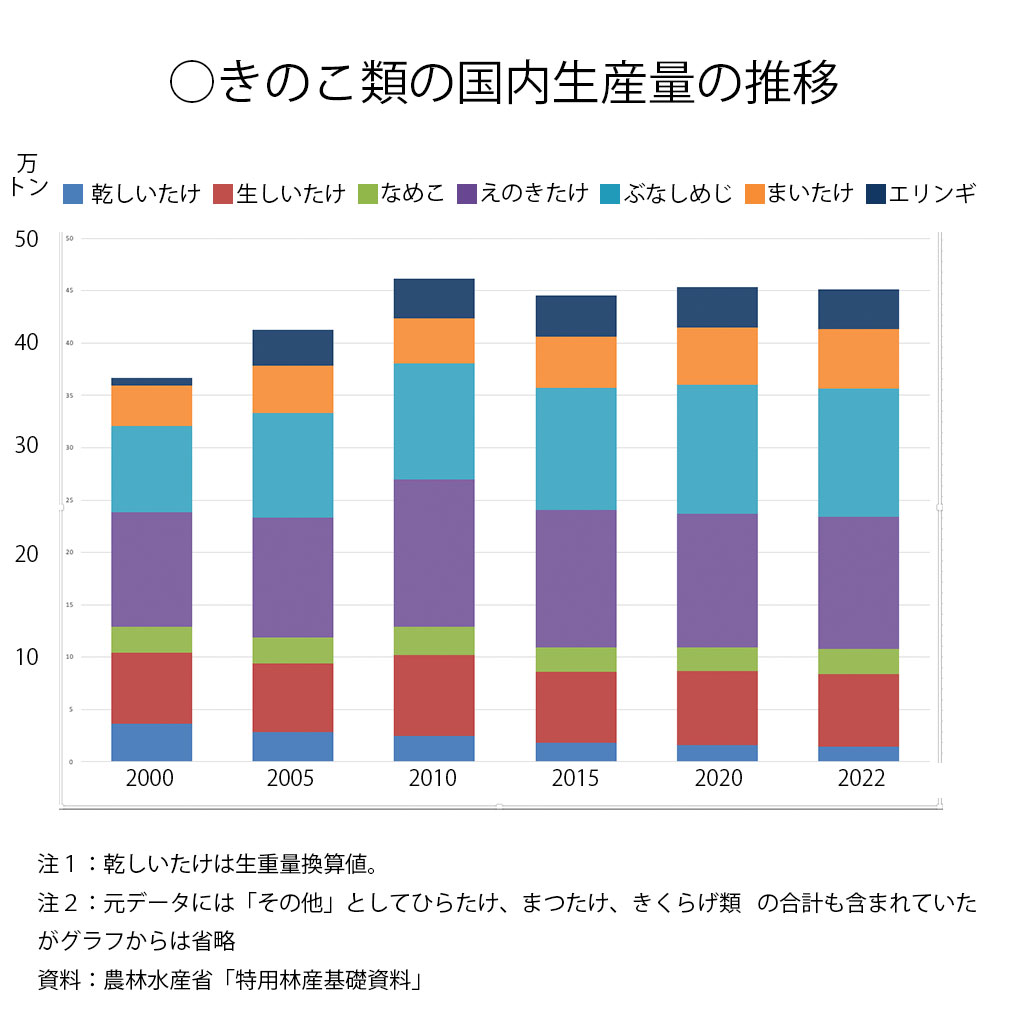

ここで本題から少し外れてしまいますが日本のきのこ類の生産量を種類別に見てみましょう。

2022年をみるときのこ全部で45万トンくらい生産されていたようです。

乾と生しいたけ合わせて8.4万トンで約18%くらいを占めています。

目立つところとしてはえのきたけとぶなしめじ。

えのきたけは12.6万トン、ぶなしめじは12.3万トンとしいたけを追い抜く生産量です。この2つのキノコで54.1%を占めます。

まいたけは5.7万トンで12%くらいでした。

ちなみに一人当たりのキノコの消費量は年間3.4kgくらいらしいです。

出典:農林水産省「特用林産基礎資料」

スーパーで手に取るそのきのこは、森林とは真逆の屋内施設で数十日間かけて人工的に管理、育てられています。

そのおかげでおいしくて安全でシーズンを問わず入手しやすい食材になっています。そしてその背景には菌床生産者たちの技術、研究、努力がつまっています。

しかし一方で、森の中で木と共に生きる“本来のきのこ“の存在は認識しているのに、実際に食べているのは工場産というギャップが生まれています。

私たちはきのこを「自然の食べ物」として親しんできましたが、自然の山で育ったきのこを食べる現代の人はほとんどいないのかもしれません。

天然のきのこを山で採取するのは一部の時期・地域に限られ、市場に出回る量も日本全体のきのこ流通量の中でほんのわずか。

流通するほとんどが工場施設で生産されたものになっている実情があります。

つまり、「山のきのこ」はもはや特別な存在になっています。

その中で「自然林の木の根元で育つまいたけ」という存在はほとんど見ることができません。

この現実を踏まえ、「恐羅漢まいたけ」はあえて“山に戻る”という選択をしました。

次の章では、その舞台となる標高1,000mの自然林、そして「山の力で育つまいたけ」がどのように生まれるのかをご紹介します。

| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 |

|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 |

長野 新潟 山梨 |

富山 石川 福井 |

三重 岐阜 愛知 静岡 |

| 2650 | 1500 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 |

| 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |

|---|---|---|---|---|

| 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |

鳥取 島根 岡山 広島 山口 |

徳島 香川 愛媛 高地 |

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |

沖縄 |

| 930 | 900 | 930 | 930 | 2350 |

| 購入金額 | 手数料 |

|---|---|

| 〜9,999円 | 330 |

| 10,000円〜29,999円 | 440 |

| 30,000円〜99,999円 | 660 |

| 100000円〜299999円 | 1100 |